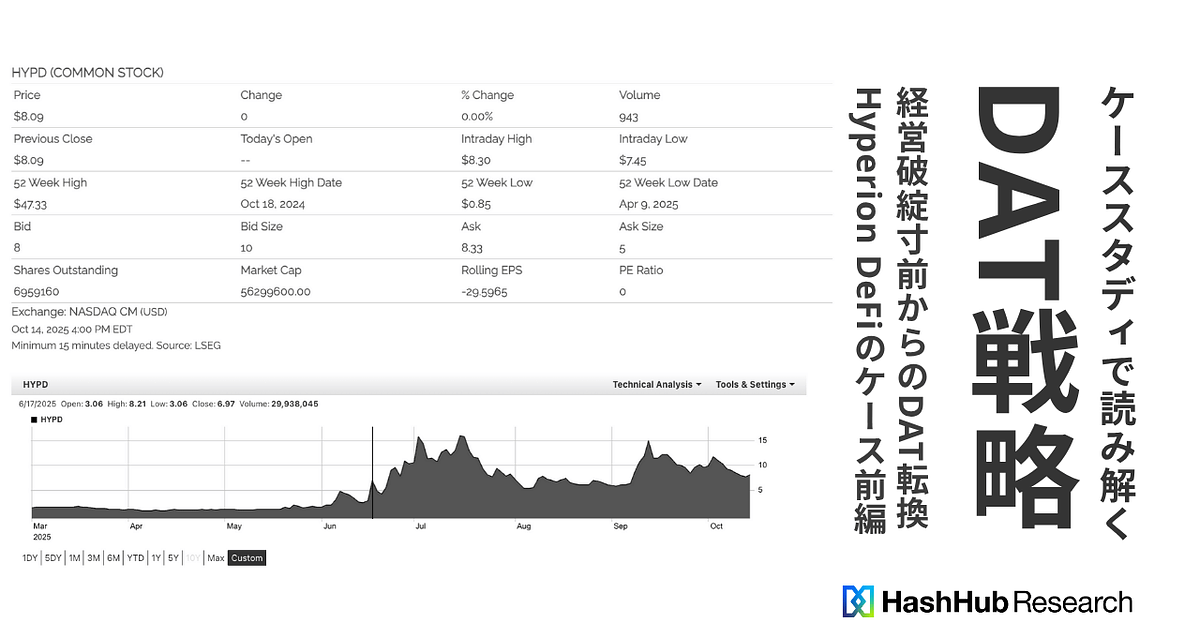

ケーススタディで読み解くDAT戦略「経営破綻寸前からのDAT転換―HyperionDeFiのケース」

2025年10月17日

この記事を簡単にまとめると(AI要約)

目次

- DAT戦略採用の背景:既存事業が抱えた”三重苦”

- 苦悩1.資金繰りの悪化

- 苦悩2.高金利借入への依存

- 苦悩3.上場廃止リスク

- 模索された選択肢

- 戦略転換の実行

- まとめ

近年、DigitalAssetTreasury(DAT)戦略は、上場企業が暗号資産を自社の財務戦略に組み込み、保有・運用する新たなモデルとして注目を集めてきました。マイクロストラテジーの事例に代表されるように、暗号資産を株式市場を通じて間接的に保有できる「公開ビークル」としての役割を果たし、投資家に独自の投資機会を提供してきたのです。

しかし、2025年後半に入り状況は変わり始めています。DATを牽引するBitMineの会長TomLeeは「すでにバブルは崩壊した可能性がある」と発言し、実際に多くのDAT企業が純資産価値(NAV)を下回る株価で取引されている事実が明らかになっています。暗号資産市場の過熱に乗じてDATを打ち出す企業が急増する一方で、持続可能性や本質的な価値創出に対する投資家の疑念も高まっています。

本稿では、DAT戦略の仕組みや可能性だけでなく、こうした「熱狂から反転」に直面する最新の市況を踏まえつつ、ケーススタディを通じて実態を掘り下げていきます。

その対象として今回取り上げるのがHyperionDeFi,Inc.(旧Eyenovia)です。眼科医療ベンチャーとして歩みを始めた同社は、2024年以降、経営破綻寸前の“三重苦”――資金繰りの悪化、高金利負債の圧迫、Nasdaq基準違反――に直面しました。そして打開策として選んだのが、暗号資産プロジェクトHyperliquidのトークン「HYPE」を大量に取得するDAT戦略でした。

本稿では、なぜ同社がDAT戦略に踏み切らざるを得なかったのか――その背景にある“三重苦”とDAT戦略化の目的を整理します。

DAT戦略採用の背景:既存事業が抱えた”三重苦”

Hyperion DeFi, Inc.(旧Eyenovia)は、もともと眼科用デバイス「Optejet®」を開発していた米国の医療系ベンチャーでした。しかし2024年後半、主力パイプラインである臨床試験(MicroPine)が不調に終わり、事業継続に深刻な支障をきたします。端的に言えば、同社は継続企業として成り立つこと自体が危ぶまれる状況に追い込まれていました。

こうした構図は本件に限らず、DAT戦略の受け皿となる上場企業にしばしば見られる特徴です。つまり、暗号資産の保有価値(mNAV)にマイナスの影響を及ぼしかねない財務上の深刻な問題を抱えているケースは少なくはないのです。しかし、この側面について踏み込んで詳しく解説した資料はあまり多くありません。むしろ「既存事業がうまくいっていない」といった表面的な説明にとどまっているケースが目立ちます。

そこで本稿では、旧EyenoviaがDAT戦略に舵を切るに至った背景を理解するために、過去の財務状況を具体的に振り返り、旧Eyenoviaが抱えていた財務上の「三重苦」を解説します。

こうした構図は本件に限らず、DAT戦略の受け皿となる上場企業にしばしば見られる特徴です。つまり、暗号資産の保有価値(mNAV)にマイナスの影響を及ぼしかねない財務上の深刻な問題を抱えているケースは少なくはないのです。しかし、この側面について踏み込んで詳しく解説した資料はあまり多くありません。むしろ「既存事業がうまくいっていない」といった表面的な説明にとどまっているケースが目立ちます。

そこで本稿では、旧EyenoviaがDAT戦略に舵を切るに至った背景を理解するために、過去の財務状況を具体的に振り返り、旧Eyenoviaが抱えていた財務上の「三重苦」を解説します。

このレポートは有料会員限定です。

HashHubリサーチの紹介 >

法人向けプラン >

【PR】SBI VCトレードの口座をお持ちのお客さまは、

本レポートを無料でご覧いただけます。

本レポートを無料でご覧いただけます。

口座をお持ちでない方はこちら >

※免責事項:本レポートは、いかなる種類の法的または財政的な助言とみなされるものではありません。